Stellen wir uns einen Moment ein Europa ohne seine Sprachen vor. Ohne Italienisch in Opern, ohne Französisch in der Literatur, ohne Schwedisch in der Wissenschaft, ohne Katalanisch in den Straßen Barcelonas. Was wie ein Gedankenexperiment klingt, ist im digitalen Raum längst Realität: Die Vielfalt europäischer Sprachen ist dort massiv unterrepräsentiert – mit ernsten Folgen für Kultur, Wirtschaft und die Zukunftsfähigkeit des Kontinents.

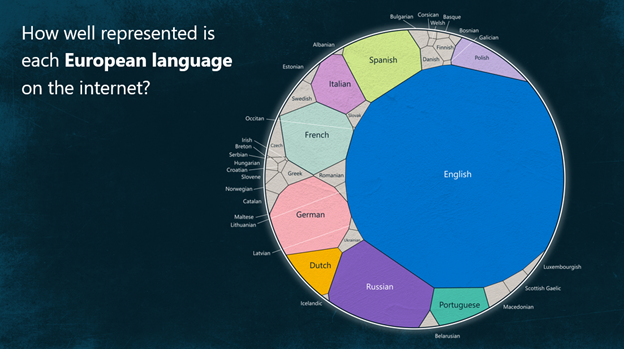

Denn während Englisch weltweit nur Muttersprache einer Minderheit ist, dominiert es mehr als die Hälfte aller Inhalte im Netz. Das ist problematisch: Moderne KI-Systeme lernen vor allem aus diesen Daten – und riskieren dabei, die Feinheiten und Eigenheiten europäischer Sprachen zu übersehen. Mit jeder Sprache, die unterrepräsentiert bleibt, verliert Europa ein Stück Identität, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft.

Die digitale Sprachkluft

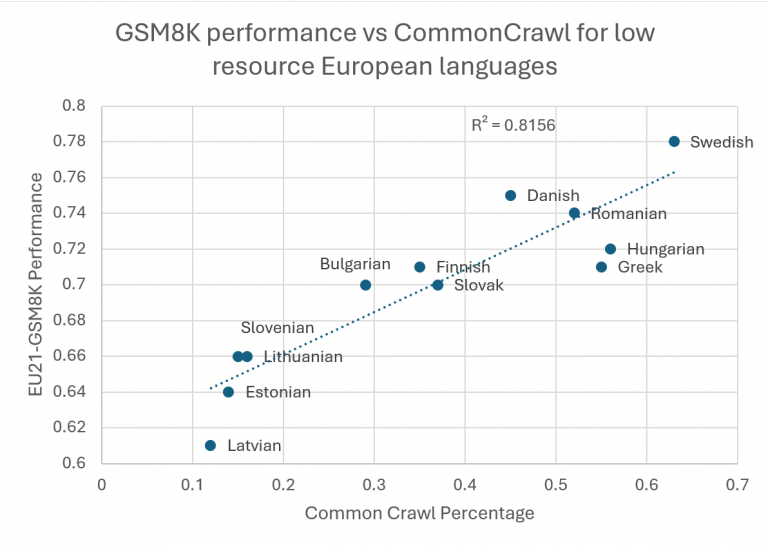

Die EU hat 24 Amtssprachen – und viele weitere regionale Sprachen. Doch Sprachen wie Lettisch, Slowakisch oder Maltesisch sind online kaum präsent. Selbst Dänisch, Griechisch oder Schwedisch kommen auf weniger als 0,6 % der Webinhalte. Die Folgen: KI-Modelle verstehen diese Sprachen oft schlecht, reagieren fehlerhaft und sind wirtschaftlich weniger nutzbar.

Ein Beispiel: Das Open-Source-Modell Llama 3.1 liefert in Englisch erstklassige Ergebnisse – in Griechisch aber 15 % schlechter, in Lettisch sogar 25 %. Das ist, als wäre man in einer Sprache Klassenbeste und in der nächsten kurz vorm Durchfallen.

Warum die Sprachlücke mehr als nur ein kulturelles Problem ist

Sprache ist Identität – aber auch Wirtschaftsfaktor. Wenn eine KI Lettisch oder Maltesisch nicht versteht, schränkt das nicht nur den Alltag einzelner Menschen ein, sondern auch ganze Geschäftsmodelle.

Eine Unternehmerin auf Malta, die nur Maltesisch spricht, hat bislang kaum Zugang zu leistungsfähigen KI-Tools. Schüler:innen, die in Lettisch oder Baskisch lernen, finden kaum KI-gestützte Lernangebote.

Die Europäische Kommission schätzt, dass allein durch den Abbau sprachlicher Barrieren der innereuropäische Handel um bis zu 360 Milliarden Euro wachsen könnte. Mit Blick auf die kommenden zehn Jahre – in denen KI so entscheidend für Innovation und Produktivität sein wird wie einst Elektrizität – ist klar: Wer die Sprachlücke nicht schließt, riskiert den Anschluss.

Microsofts Beitrag: Technologie im Dienst von Vielfalt

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, setzt Microsoft auf zentrale Initiativen:

Mehrsprachige Daten aus Straßburg

Straßburg, eine Stadt im Herzen Europas und Symbol für kulturelle Vielfalt, wird Standort einer neuen Datenoffensive. Gemeinsam mit dem ICube Laboratory der Universität Straßburg, Partnern wie Hugging Face und dem Common Crawl-Projekt arbeitet Microsoft daran, Datensätze für unterrepräsentierte Sprachen aufzubauen und zu teilen.

- Bis zu 1 Million US-Dollar in Azure-Credits fließen in die Arbeit.

- Zwei neue Postdoc-Stellen werden finanziert.

- Mehr als 70 Microsoft-Expert:innen aus Engineering, Datenwissenschaft und Policy unterstützen die Teams.

- Über GitHub werden mehrsprachige Datensätze und Modelle Open Source bereitgestellt.

Erstes Ergebnis: Das mehrsprachige Modell SmoILM3 mit 3 Milliarden Parametern, das sechs Sprachen (darunter Deutsch, Französisch und Italienisch) auf hohem Niveau unterstützt.

Warum technische Details den Unterschied machen

Es reicht nicht, einfach mehr Daten zu sammeln. Viele europäische Sprachen nutzen Schriften wie Kyrillisch, Griechisch oder Arabisch – Schriftsysteme, die von gängigen KI-Tokenizer-Verfahren oft fehlerhaft verarbeitet werden. Microsoft investiert deshalb gezielt in neue technische Ansätze, die:

- mit verschiedenen Schriftsystemen umgehen können,

- synthetische Daten sinnvoll generieren,

- Datenschutz und sensible Inhalte schützen,

- kulturelle Feinheiten erhalten.

Das AI for Good Lab veröffentlicht dazu praxisnahe Leitfäden und Tools, die Entwickler:innen helfen, eigene Sprachmodelle effizienter zu trainieren. Ziel: Europas KI-Community befähigen, nicht nur Konsument, sondern Produzent hochwertiger Sprach-KI zu sein.

Ein Ansatz mit Haltung

All diese Maßnahmen basieren auf einem klaren Prinzip: Die Bewahrung und Stärkung europäischer Sprachen und Kulturen muss von Europa selbst getragen werden. Microsoft versteht seine Rolle als Partner, der Technologien bereitstellt, Daten öffnet und Kompetenzen aufbaut.

Wichtig: Keines der vorgestellten Projekte schafft proprietäre Datensätze oder Systeme für Microsoft. Es geht um offene Kooperationen, um Wissen als Gemeingut und um die Frage, wie Technologie Europas Vielfalt sichtbar und zugänglich macht.

Denn Technologie darf Vielfalt nicht verdrängen. Sie sollte sie spiegeln, verstärken und sichern. Sprache ist mehr als Kommunikation – sie ist Kultur, Identität, Wirtschaftskraft. KI kann, wenn wir sie richtig nutzen, zum stärksten Verbündeten dieser Vielfalt werden.

Fazit

Die Sprachkluft ist eine der unterschätzten Gerechtigkeitsfragen unserer Zeit. Wer im digitalen Zeitalter nicht gehört wird, läuft Gefahr, ausgeschlossen zu bleiben. Doch Europa hat die Chance, genau das zu verhindern – durch Investitionen in Sprachdaten, digitale Kulturprojekte und offene Kooperationen.

Microsofts Initiativen sind ein Schritt in diese Richtung. Aber klar ist auch: Nur wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam handeln, lässt sich eine digitale Zukunft gestalten, die jede Sprache, jede Kultur und jede Gemeinschaft würdigt.

Views: 2028